2020.4.10

だから本屋はなくなってはいけない

ここ数日、本屋のことを想っている。

友人が営む馴染みの本屋や、原画展でお世話になった遠い町の本屋のことを。

コロナウイルスの感染拡大が進む中での一時閉店や客足減少の影響は、

町の小さな本屋の存続を脅かす緊急の事態だろう。

政府は自粛を要請するばかりで一向に補償を申し出ず、

さらには職種や国籍で差別を繰り返している。

緊急事態。不要不急。

そう言いながら為されている政府の施策には、

今日までのこの国の稚拙さが膿のように凝縮されているように見える。

思えば、出版や文化芸術は平時から「不要不急」と言われ続けてきたようなものだ。

緊急時なら尚更構っていられない、というのが本音なのだろう。

しかしどうだ。

このストレスフルな状況下で、

人は人に優先順位をつけ、互いを執拗に監視している。

政府は助けを求めるか細い声をただ無いものとして、

ただ取り巻き達の欲求を満たすだけの対応に終始する。

もはや戦前というより戦時下のようだ。

しかし重要なのは、これは何もつい今しがた起こったことではないということ。

ずっと、ずっと、絶え間なく起こり続けていることの先端が、今なのだ。

決して小さくないこの島国の端から端に、たくさんの人々が暮らしている。

様々な歴史を抱いた土地に、様々なルーツをもった人が、今も、昔も、暮らしている。

一人一人に生活があり、語られるべき物語がある。

顔も名前も、住んでいる街も知らない人。

どんな家に住んで、どんなご飯を食べて、どんな言葉を喋るのか。

何を考え、何に悩み苦しみ、何に喜び笑うのか。

人は人の身になることはできない。

でも本を読めば、自分の全く知らない場所で、

こんなにも人が生きている、ということを感じることはできる。

こんなにも人生とは複雑で多様なものか、と己の視野の狭さを恥じることはできる。

その積み重ねを欠いてしまったらいったい何が起こるか。

この国の姿が答えだ。

執拗に絆や団結を呼びかける空気は、

声の小さな人々をただすり潰して抹消しているだけではないか。

そこに人ひとりの生への想いは一体どれ程残っているのだろう。

きっと知らないのだ。人が、こんなにも生きている、ということを。

前に、blackbird booksの吉川さんが「本は人だ」と教えてくれた。

色々な本を読むことは色々な人に出会うことだ。

もちろん、直接会えるなら会いに行けばいい。

でも本なら亡くなった人にも会いに行けるし、使う言語が違っても訳書がある。

それに本を通してしか語り得なかったことが、この世には本当に沢山あるのだ。

思えばずっと緊急事態だった。

そして本を読むことはいつだって不要不急ではない。

本は嗜好品なんかではない。

生きるために、歴史を繋いでいくために、

僕らはもっと本を読んで学ぶべきだ。

だから本屋はなくなってはいけない。守らなければいけない。

夕暮れの街の小さな本屋から漏れる明かり。

あれはこれからの僕らの生きる道を指し示す灯台の光だ。

僕は自分にできることを考えたい。

撮影:加納千尋

◉4月16日に開校予定だったiTohen『デッサン教室』は、

コロナウイルスの感染拡大の影響でお休みします。

5月についてはまた状況を見て判断いたします。

少しでも状態が落ち着くことを願って。またみんなで描きましょうね。

2020.3.17

2月の輪郭

READAN DEATでの個展からまる一月経ってしまった。

溜め込んだ仕事をようやく片付け、

ほっとした気持ちで一月ぶりに『ICON』のステートメントを読み返したら、

もはや一月どころではない距離を感じてしまった。

事実、ここ一月の間に起こったコロナウイルスと、

それに関する憂鬱な騒動の数々(まるで3.11を彷彿させる)によって、

現実は唐突に更新されてしまった。

そして僕の方はといえば、その新たな現実に対応するため、

夏に向けて二つの目標を立てたところだ。

ひとつはジャガイモを育てること。

もうひとつは服を自力で作ること。

少しでも自らの手で食物を作れるようにならなければならない。

どうせなら腹持ちが良いものとジャガイモの種芋を買ってきて、

ずっと庭に放置していた腐食の進んだ太い切り株をスコップで掘り起こし、

こぢんまりとした耕作地を拵えた。

そして小学校から大の苦手だった裁縫(僕が使うミシンは悉く糸が絡まった)。

それを克服するのは、たぶん今なのだろう。

生活に必要なものをひとつでも自分で作ってみたい。それも自由に。楽しく。

これらは遊びのようで、生きることを懐に手繰り寄せるためのささやかな一手。

こんな日々を迎えるとはつゆ知らずに書き上げた個展『ICON』への導入文は、

3月の自分にはひどく抽象的に思える。

ただ、これが2月の僕にとっては新しい現実だったのは本当のこと。

(濃霧の中、ずっと絵を描き木を削っているうちに見えてくる現実というものもある。)

だからそれは「抽象的」というだけで遠くなってしまったのではなく、

もうそれは言葉にしてしまったから、置いていくしかないものになってしまったのだろう。

何でない、いつものこと。

言葉にした瞬間から放って、次の何かを拾おうとする。

言葉というものは便利なものだと思う。

イコンも物語ることなくしてその価値はないし、

例え上滑りしたとて、輪郭を描く力だけは確かに持っている。

今回僕は言葉で美術史を遡り、

言葉で信仰とイメージの境目を見つけようとした。

結局境目なんて「ない」ということは、

絵を描くことを抜きに実感はできなかったのだけど、

それでも「ない」という言葉すらも虚空にひとつの輪郭を与えてくれる。

遠く過ぎ去った2月の輪郭を、改めてここに残しておく。

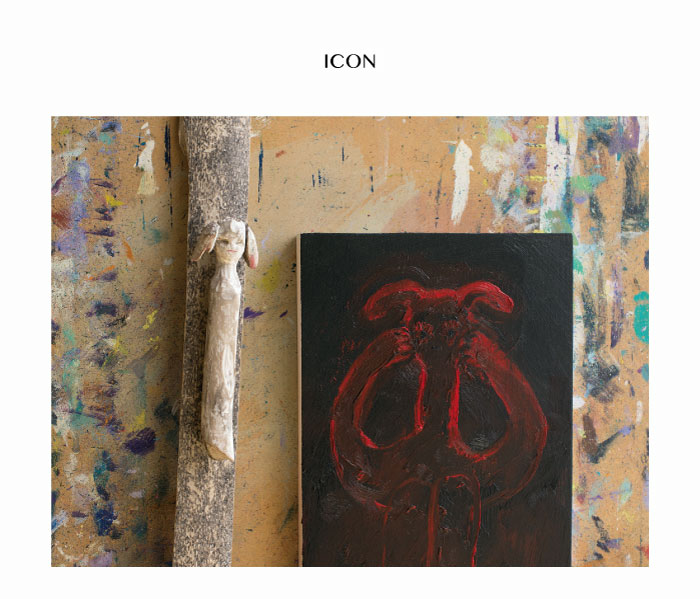

【ICON:イコン】

一般的にキリスト教(正教会)において崇敬の対象とされる「聖像」のことを指す。

「影像」「表象」などを意味する古典ギリシャ語の[eikon](エイコーン)から派生した言葉。

並んでいる「像」は皆ここひと月の間に生まれたものだ。

彼らは拝むためのシンボルでもなければ語るべき物語も持っていない。

イコンというタイトルを冠しながら、「神」や「聖なるもの」を描くつもりは最初からなかった。

テーマはただの印であって、タイトルも家の表札ぐらいに思ってもらいたい。

ただ、表札を掲げることで見えてくるものも少なからずあるのだ。

彼らはどこからやって来たのだろう。

流木の曲がった形や筆の走った跡、ヨレた布のシワや引っ掻き傷。

まずはこういった偶然が「像」を象った。

正確に書けば、内側に浮遊する「無形のイメージ」が、

ある偶発的な痕跡に触れることで目に見えるフォルムを手に入れた。

それは時に見慣れたモチーフに化け、また時に得体の知れぬ何者かになった。

ただそこに現れた者はもともと混沌の中で一緒に揺れていた兄弟たちであり、

それぞれ別の種から生まれてきたわけではない。

それでは「無形のイメージ」とはどこからやって来るのだろう。

経験、記憶、日常、物語、未知。人は見たことのあるものからしか形を生み出すことはできない。

本当? わからない。

最近は大き過ぎるイメージに頼るより、

身近なものたちを鮮やかに捉えることのほうに越境の可能性を感じる。

度々登場する猫と犬は僕にとってそれぞれ特別な霊性を纏う。

猫は身近に居る類い稀な神秘として。

犬は息をひきとる瞬間を看取ることのできた唯一の生き物として。

目は彼らの姿を無関係な滲みや傷痕の中にいつも探している。

彼らがいったい何者かなんて、どう答えようとも言葉が上滑りしてしまう。

ひとつだけ言えることは、例えばイコンが神や聖人に会うための天にかける梯子だとしたら、

僕の作りたいものは天からの雨に舞い上がる土埃の香りだ。

地に足をつけたまま深く息を吸って、吐く。

僕はそういうところに創作のリアリティを感じていたい。

何かを表したくて絵を描いているわけではない。

ただその香りをずっと嗅いでいたいだけだ。

いつも、何度でも。

(『ICON』ステートメント / 2020.2.1)

撮影:加納千尋

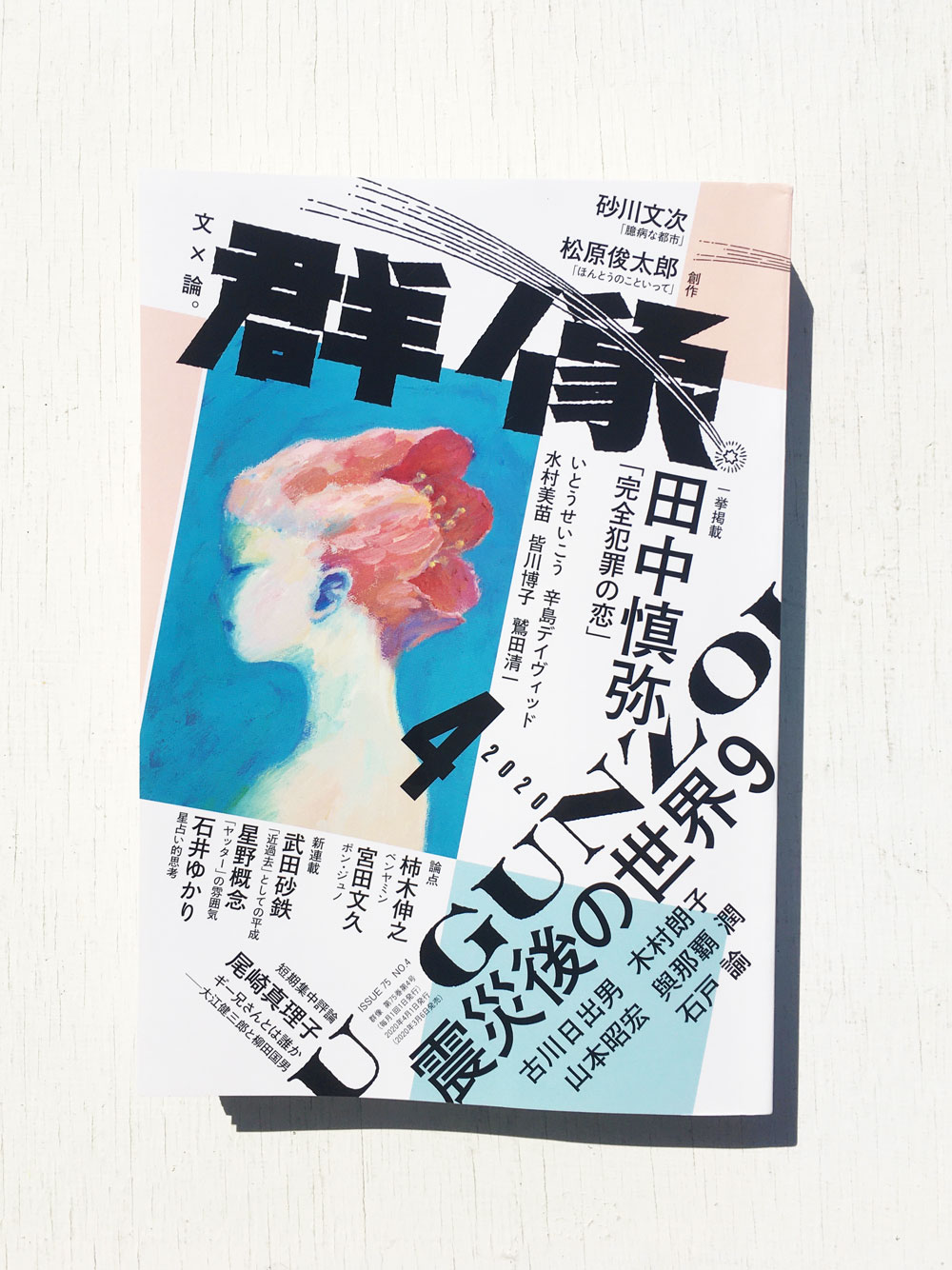

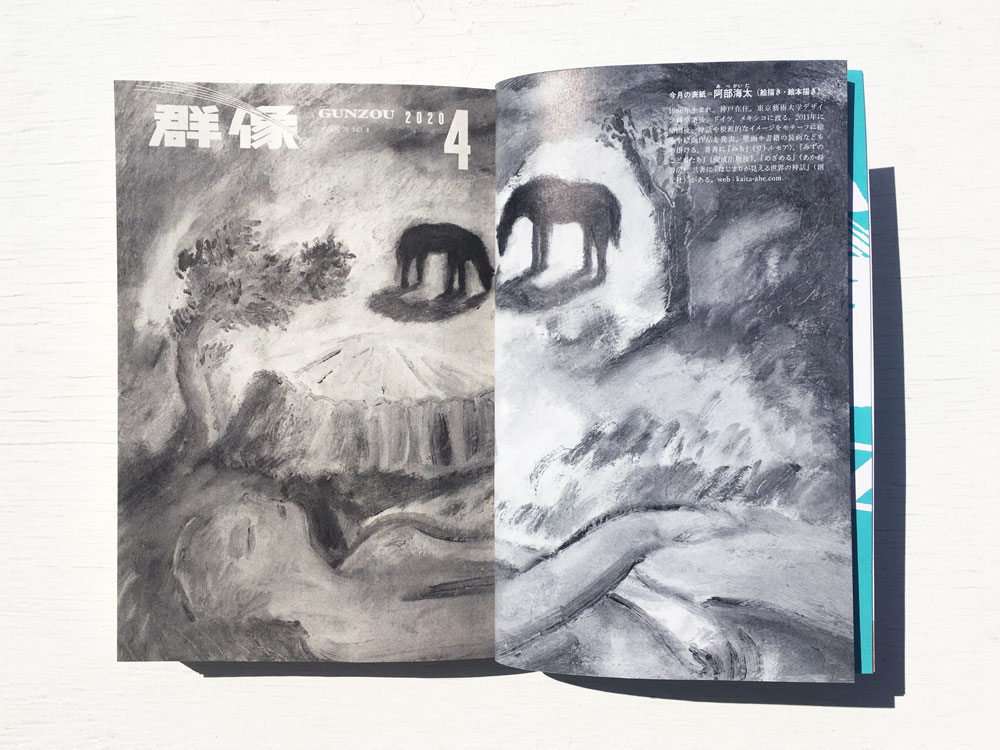

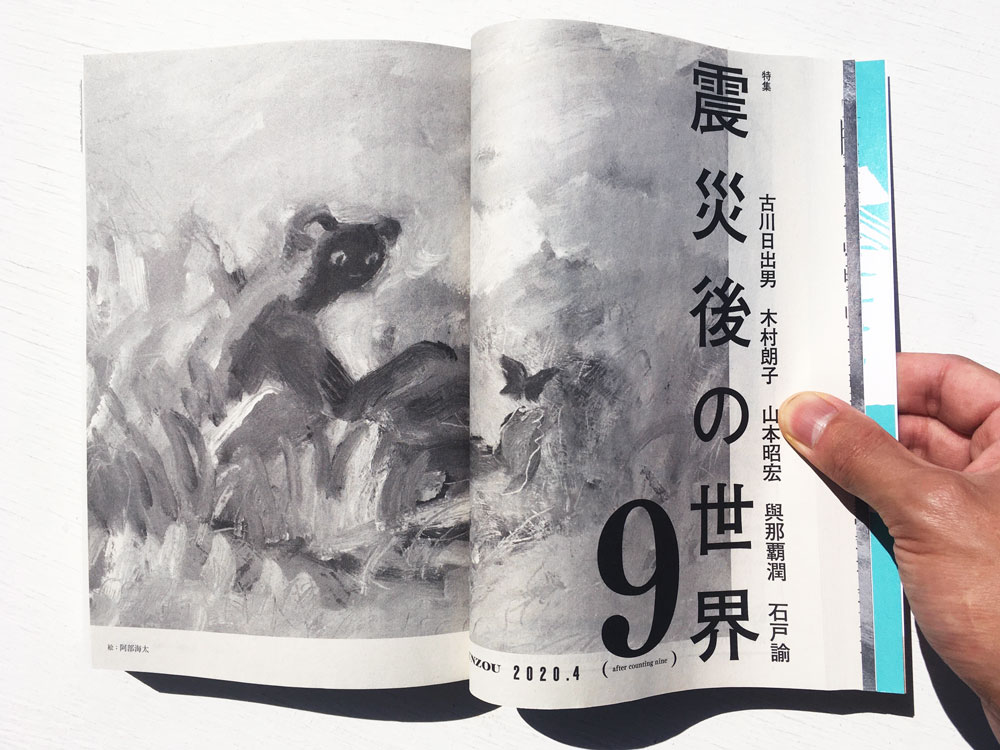

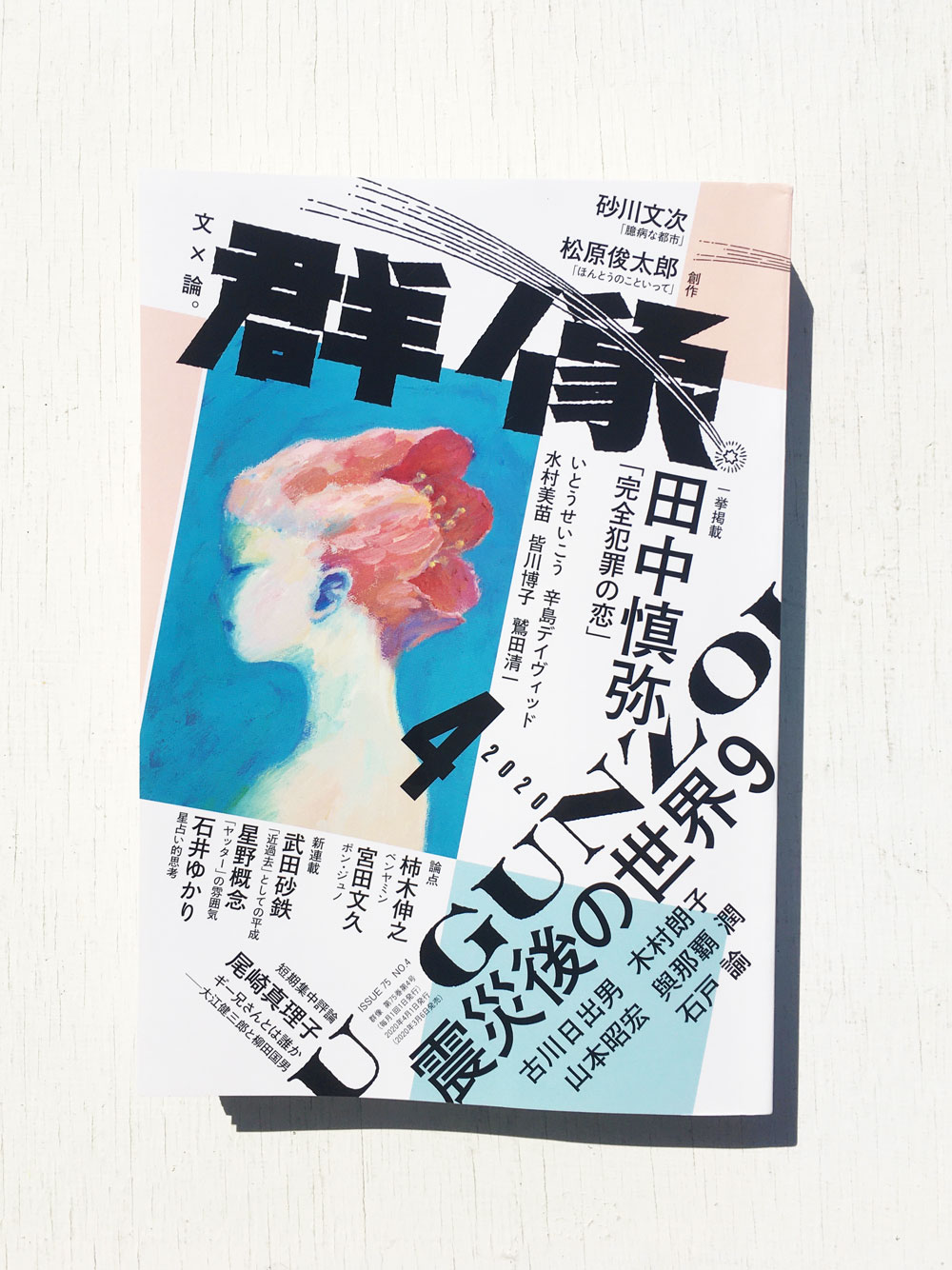

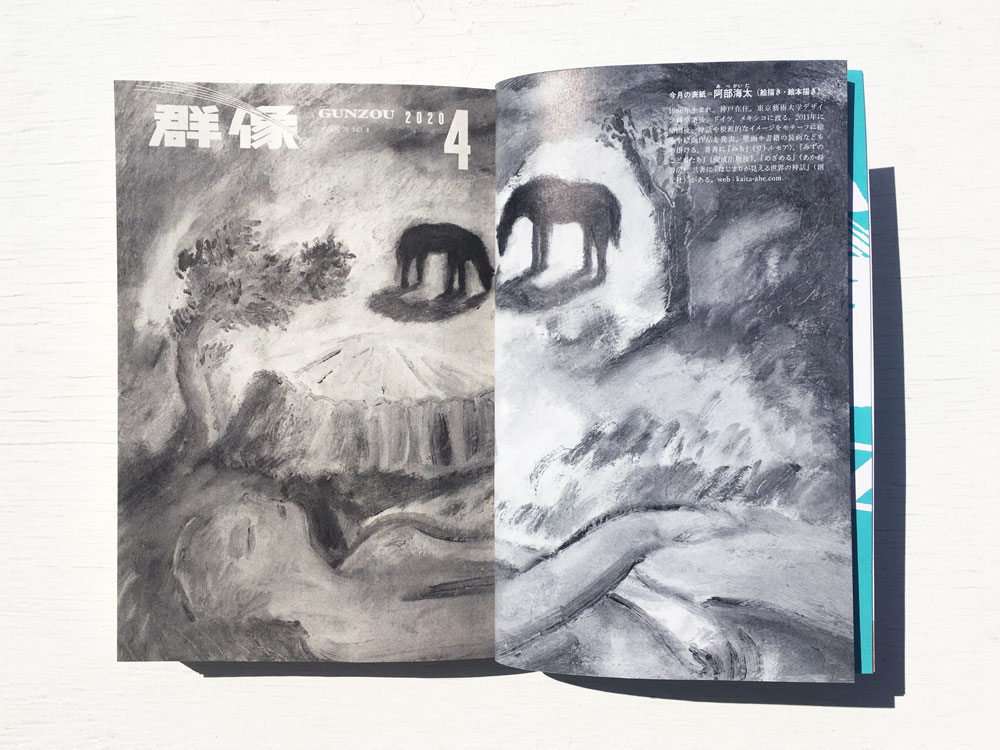

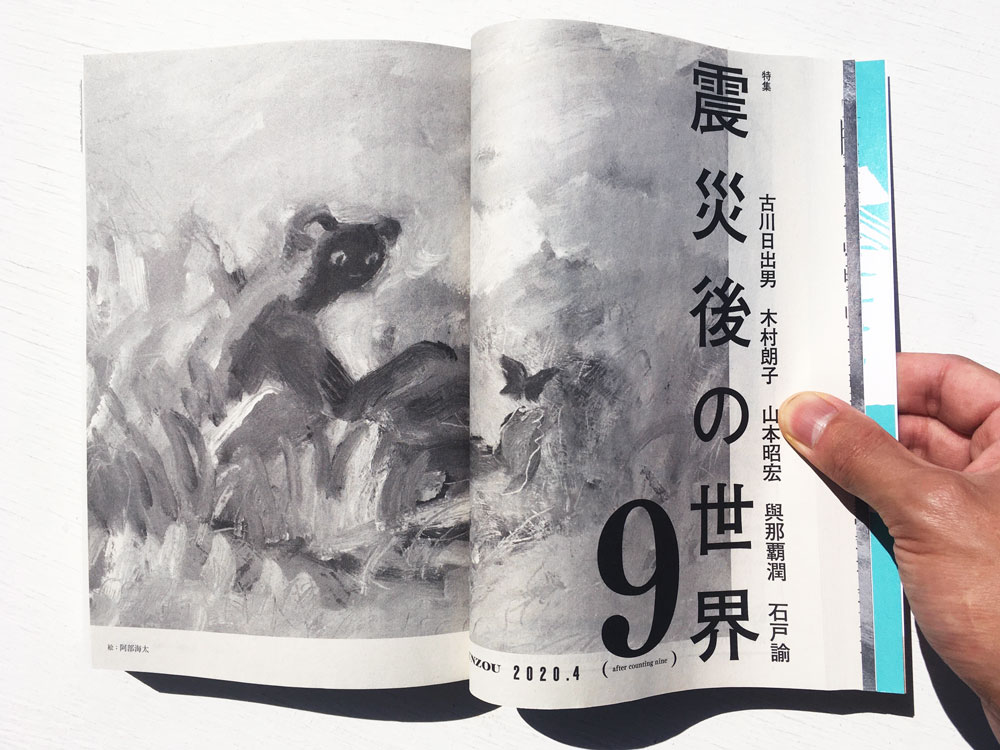

◉『群像』4月号に絵を使って頂きました。

表紙、総扉、特集扉を担当しています。デザインは川名潤さんです。

表紙の絵は随分前のものですが、こうして再び見て頂けるのは嬉しいことです。

ぜひ書店にてお買い求めください。 (『群像』4月号)

2019.12.25

消えない走馬灯

「軽やかな絵を描こうと「風」をテーマに選んだ。

筆が風を追うように軽く柔らかく動けば少しは良い絵が描けると思ったのだけど、

それだけでは何かが足りなくて、もうひとつ、

自由に漂うという意味で「野良」という言葉を足した。

「野良」は野良仕事のほうではなく野良犬の「野良」。

身体的な自由さや浮遊感を求めて選んだ二つの言葉は、

描き進めるうちに少しずつその意味合いを変化させていった。

身体的束縛からの解放というイメージは、次第に「死後の世界」を映すようになった。

多くの絵に登場する犬は、僕が唯一息を引き取る瞬間を見届けたことのある生き物として、

さながらイコンのように何度も何度も絵の中に出てきては自由に駆け回った。

野良の魂となった彼らが走るのは僕が育った片田舎の風景で、

里山の麓の小さな町や、短い電車や、草の茂る空き地や、森の木々や、

そこに住む虫や動物たちも一緒に描かれている。

今や家もなくなり、帰ることのなくなった町は、

まるで失われた場所のように僕の記憶の中だけに残っている。

いつの頃からか、個人的な感傷を棚に上げて絵を描くようになっていた僕は、

喪失に関わるモチーフを選ぶことで久しぶりに絵を描き始めた頃の気持ちを思い出した。

まだ自分の気持ちを表す言葉を持たなかった頃の、あの漠然とした孤独をもう一度拾おうと思った。

そうして描き上がったたくさんの絵が並んだ姿は、僕にはまるで走馬灯のように見えた。」

(『風と野良』ステートメントより)

これはギャラリーでの5日間の滞在制作と展示の設営を終えたその晩に書いた文章。

疲れと興奮でぐちゃぐちゃした頭の中から言葉を選び出すのにとても苦労して、

これだけの文章を書くのに明け方までキーボードを叩いた。

ここ最近、過去を振り返るきっかけが次々と手元に集まって来ている印象があった。

それが個人的なこと(例えば年齢とか)なのか時代の流れに関わることなのかわからないが、

あまりに自分の足元を蔑ろにしてきたその現れのような気もしている。

展示の絵を描き始める少し前、岐阜の悠さんの家に遊びに行った時のこと。

黄昏時、悠さんの運転する車の助手席に乗ってぼぉっと窓の外を見ていると、

染まり始めた空に映る山のシルエットから目が離せなくなってしまった。

その盆地特有の景色は、僕が幼少から青年期を過ごした埼玉の片田舎にそっくりだった。

新興住宅地で育ったことで故郷の手触りなんて知らないと嘆き続けていた僕は、

なんてことのない山のシルエットが自分の体にくっきりと刻み込まれていたことに驚きを隠せず、

ひとり「あー、あー」とうわ言のような声を出した。

ステレオから流れる叙情的な音楽(「夕食」という名のバンドの曲)を聴きながら、

暗さ深まる山の影に、持つことのないと思っていた故郷の感触を確かめていた。

部屋に帰った後、悠さんが1冊の写真集を見せてくれた。

清野賀子という写真家の『THE SIGN OF LIFE』という写真集。

著者は既に自死で亡くなっていると聞かされた。

日本各地のどこにでもありそうな郊外を写したその写真にはまるで人影がなく、

そのせいか、その風景のどこかに自分自身の影が伸びて映っているような気がしてくる。

そこではっとする。

この写真を見て抱く気持ちは、僕が絵を描き始めたばかりの頃に抱えていた気持ちにそっくりだ。

まだ語る言葉を持っていなかった頃の寄る辺ない気持ちがそのままが写っているようだった。

あぁ、そうだった。最初はこういうふうだったんだ。

いったいぜんたい、あの頃の気持ちは何処へ行ってしまったのだろう。

僕はまたひとり「おー、あー」とうわ言を吐いた。

故郷がないなんて言ってみて、過去を見つめることをどこか避けていたのだろう。

普遍性を求めているつもりで、自分の感傷を覆い隠していたのだろう。

絵を描く中で、あの日見たふたつの景色の意味を僕は少しずつ理解していった。

絵は赤やオレンジに染まり、山が浮かび、犬が溢れ、寄る辺なさを残したまま仕上がった。

それはとても充実した時間で、遠い故郷を訪ねる旅のようだった。

絵の中の山はいつまでも大きくたおやかで、

絵の中の僕はいつまでも言葉を持つことはない。

いつか全てが記憶に替わっても、

絵だけが消えない走馬灯になって灯り続ける。

撮影:加納千尋

◉20年最初の展示は広島から。READAN DEATにて個展『ICON』を開催します。

油彩や布の作品他、新作の立体作品を展示販売します。会期は2/1-2/16。

2/2(日)はトークイベントもあります。ぜひお立ち寄りください。

◉12/25の毎日新聞にて、

国際子ども図書館で開催中の『絵本に見るアートの100年』についての記事の中で、

出展作家の一人としてご紹介頂きました。絵本と芸術を隔てることなくこつこつやってきた活動が、

こうして認知され始めたことをとても嬉しく思います。

web版はこちらから(有料記事です)。→

『絵本に見るアートの100年』は1/19までの開催。

後期は『みち』(リトルモア刊)が出展されています。

原画ではなく絵本の展示ですが十分楽しめます。

◉ フリーペーパー『鷗』3号、各店舗にて配布中です。お手にとっていただけたら嬉しいです。

2019.11.25

毎日吹く風のように

2年ぶり2回目となるQuantum Gallery & Studioでの個展『風と野良』が始まり、

あっという間に折り返しを迎えた。

二十数点を宅急便で送った後、夜行バスに乗って展示がスタートする5日前にギャラリーに入った。

それから現地で倍以上の絵を描き、設営後に数えてみると作品は55点にのぼった。

僕にとってはかつてない点数だ。

今回の展示では数を描くこと、それから新しい素材に描くことの二つを自分に課した。

たくさんの絵を描くことと、少々の描きづらさを味わうことで、

完成度や良し悪しにこだわる気持ちから少しでも離れたいと思ったのだ。

そしてそれは悠さんの創作を真似することでもあった。

今年の夏、僕と河合悠さんは北鎌倉の喫茶ミンカにて二人展『わたしが巣でねていると』を開催した。

一年半前、出会ったその瞬間から何か一緒にやろうと話していたことが実現した展示だった。

悠さんは作灯家。

といっても絵も描くし造形物も作るしパフォーマンスもする(今度はパンクバンドをやると言っていた)。

どれもここ数年で始めたことだそうだが、蝋燭を作りながら種々の表現活動を続けていて、

本人も最近は肩書きを伝える時に非常に困るという。

(蝋燭作家は割と通りがいいが、火を扱うせいで家を借りる際は難色を示されるらしい。)

中でも彼の絵は、僕にはとても魅力的に映る。

絵描きには描けない絵だ。

彼はいつも日記のように描き綴った大量の絵を持って来る。

場の調子に合わせるように、時にノイズを与えるように、

積み上げられた絵からこれという絵を抜き出して壁に貼っていく。

当然貼り切らないので、飾れない分の絵はどこか会場の端にガサッと置かれることになる。

「自由にめくって見て下さい」という展示スタイル。

絵は紙や布の切れ端、使用済みの封筒やDMの裏などの廃材に描かれていて、

古い写真の裏に描いた絵は、この写真のほうが良いと言って絵のほうが裏返しに展示されていたりする。

もう自分が描いたかどうかも問題ではなくなっていることに驚くが、

出来の良し悪しばかり気にする僕とはまるで違うレイヤーで描いているのだろう。

なんとピュアであり、また冷めているのか。

その執着のなさをわけてほしかった。

良し悪しから切り離された絵は優しい。

弱さや儚さを受け入れてくれる。

悠さんの創作を間近で見て、僕もこんな風にやってみたいと思った。

例え同じようにできなくても、良し悪しとは別の物差しを手に入れたかった。

たくさん描けば描くほど素に近づく。

普通の絵が描けたらいい。そう思ってたくさん描いた。

そして出来上がった『風と野良』という展示は、

大小様々な絵が入り乱れ、それは僕にとって過去を照らす走馬灯のような空間になった。

ようやく自分の身の丈にあった絵が少し描けるようになったのかもしれない。

ずっとそういう絵が描きたかった。でも描けなかった。

きっかけをくれたのは悠さんの絵だった。

ミンカでの二人展が終了した晩、大きな台風が鎌倉の上を通り過ぎて行った。

その日吹いた風の凶暴さはなかなか忘れられるものではない。

冷や汗をかきながら、僕らは軋むミンカの2階で眠れぬ夜をやり過ごした。

朝になって外に出て見ると、通りに続く別の家はフェンスや植木が根こそぎ倒れていたけれど、

幸いミンカは建物だけでなく、庭木もほぼ無傷だった。

たまたま風の当たりづらい立地だったのかもしれない。

でも、僕はそこにミンカの抱える10年という歳月の重みを見たような気がした。

店長の愛ちゃんがオーナーに電話してお店の無事を伝えつつ、

「もうクモの巣がかかってますよ!」

と嬉しそうな声をあげていた。

あれから3ヶ月近く経つが、

あの日吹いた風は今はどこかで凪いでいるだろうか。

今日吹いた風は、あの日のものと違うと言えるだろうか。

風の一つ一つに違いなんてあるのだろうか。

それはまるで絵がたくさん並んでいるみたいなものだ。

毎日吹く風のように、

ずっと続いているみたいに、

その日だけの姿を描けたらいい。

撮影:加納千尋

◉ EXHIBITIONのページにて『わたしが巣でねていると』の記録を公開しました。

撮影は加納千尋さんです。ぜひご覧ください。

◉ 『風と野良』

東京は都立大のQuantum Gallery & Studioにて開催中です。12/1(日)まで。

30日(土)のライブパフォーマンスも予約受付中です。

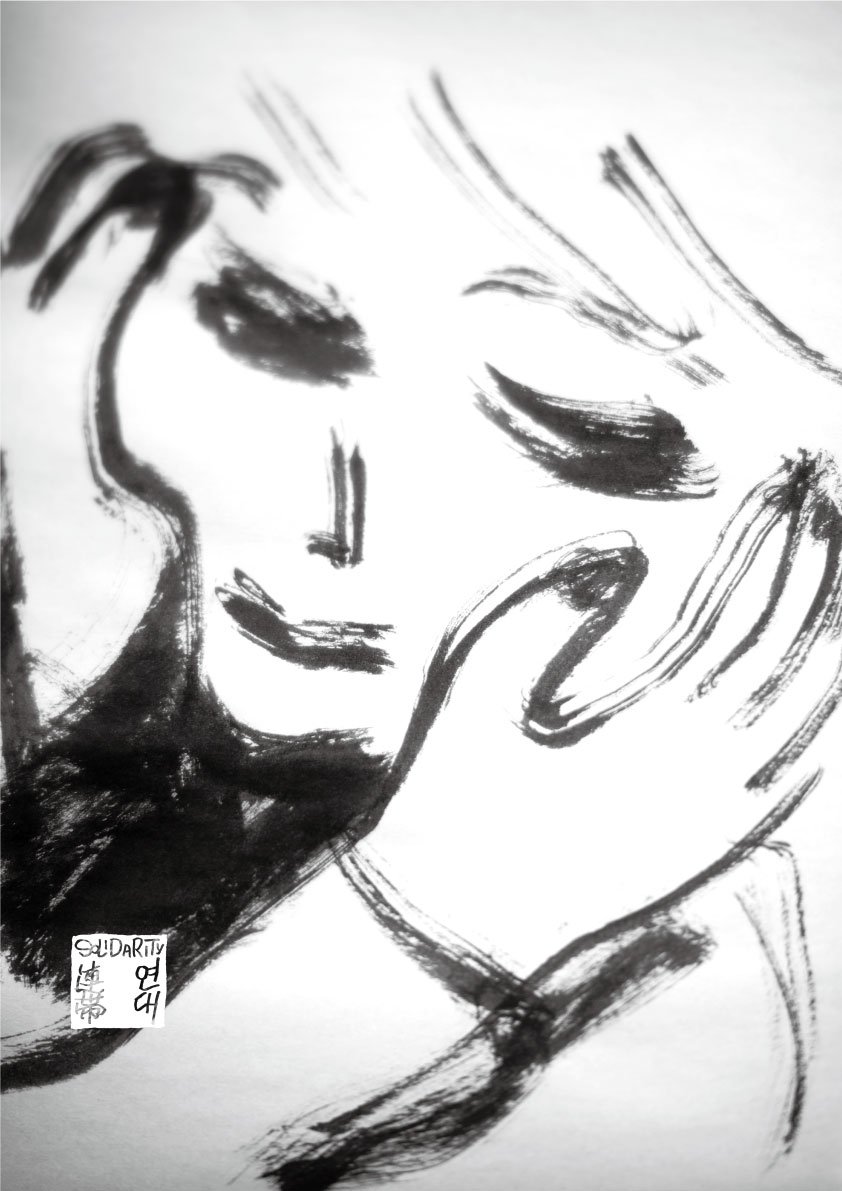

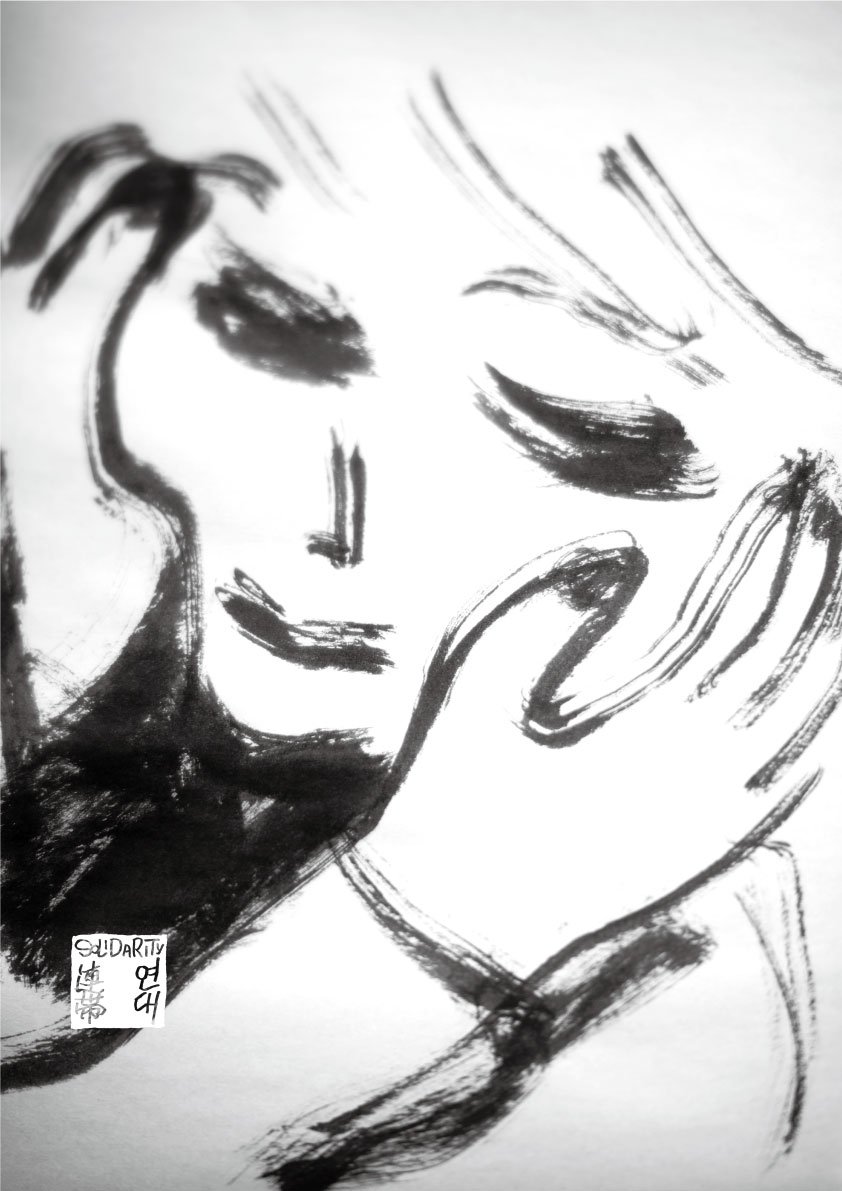

◉ 『想像からはじめるーSolidarity-連帯-연대ーPOSTER EXHIBITION』

巡回展が各地で開催中です。詳しくはSUNNYのWebサイトにて。

◉ フリーペーパー『鷗』3号、各店舗にて配布中です。お手にとっていただけたら嬉しいです。

2019.10.26

今夜こうして話せる相手が隣に居ることの幸福

東京は学芸大学のSUNNY BOY BOOKSにて開催中の

『想像からはじめるーSolidarity-連帯-연대ーPOSTER EXHIBITION』に参加中だ。

店主の高橋くんに声をかけてもらい、「連帯」をテーマにポスターを一枚制作した。

今展示は、SUNNYで展示予定だったソウルのイラストレーターが、

昨今の状況により来日を断念する事態になったことに端を発している。

いくらこちらが「国」という括りを信じようとしなくても、

結局こうして身の回りの小さなところまで巻き込まれてしまうのかと思うと、何とも薄ら寒い。

お店のほうは薄ら寒いなんて言っている余裕はなかっただろうが、

そこで空いた穴をただ埋めることをせず、そんな状況だからこそできることをやろうと

今回のポスター展が企画されたという。

高橋くんから届いた展示参加への依頼メールには、

「急だったもので申し訳ありません・・でもいつ何が起こるか本当に分からない時代、

瞬発力あってこそ闘えるかなとも思いつつ、無理のない範囲でご協力いただけたら嬉しいです。」

と書かれていた。本当にその通りだよなぁと思い、こちらもすぐさま返事を送った。

依頼をもらう少し前、メディアやsnsが韓国へのヘイトで溢れかえる状況に絶望を覚え、

何かを発言したり、人の発言を支持したりすることにひどく無力感を感じていた。

「何を見たって、書いたって、何が変わるっていうんだ。」そう漏らす僕に対し、

妻は「でも書かないと、それは無いってことにされてしまうんだよ。」と返してくれた。

今回僕が描いたポスターはひどく曖昧で、何かを変える力は持っていないだろう。

けれど、「連帯」しようとしている人たちが「いる」ことの印くらいにはなり得る。

このポスターが部屋や街角に貼られることで、

無力感に苛まれた誰かの気持ちが少しでも軽くなることがあれば、

僕はとても、とても嬉しい。

既にSUNNYでの展示は折り返しを過ぎてしまったけれど、

遅れ馳せながら、ここで韓国の友人との個人的な思い出を絵に添えたいと思う。

今から10年前。

大学卒業後に1年だけ住んでいたベルリンで、僕は半年ほど語学学校に通っていた。

僕の住んでいたのはトルコ系移民が多く暮らす地区で、学校もそこらでは一番安く、

アラブ系を始めとする多国籍な生徒たちが大きな教室で一緒に授業を受けていた。

学校では授業中はもちろんのこと、授業外でも共通言語はドイツ語だった。

大人数クラスなので個々のレベルもまちまちで、僕はかなりたどたどしいほうだったけれど、

その中でも聞き取り易いのは韓国人や台湾人の喋るドイツ語で、

母語の発音やアクセントが似ているせいか、とても耳馴染みが良かった。

僕は彼らと付き合うことで、初めて自分が「アジア人」であることを自覚した。

ユジンともその学校で出会った。

年も僕の一つか二つ下と近かったこともあり、

彼女の韓国人の友人と3人でたまにご飯を食べたりお茶を飲んだりするようになった。

ユジンは聡明でよく笑う女の子で、少しおっとりしたところもあり、

僕がその頃抱いていた血気盛んな韓国のイメージとはかなり差があった。

(その頃の僕にとって、韓国といえばサッカーの代表のイメージがかなり強かった)

ただ会話の中で、弟の兵役のことや北朝鮮との関係について話題が飛ぶと、

改めて国というものの違いに思いを馳せずにはいられなかった。

そんな彼女は日本映画が大好きで、それも犬童一心や黒沢清、また北野映画が好きだと言うから、

大学時代によく邦画を観ていた僕は嬉しくて、二人でたくさん映画の話をした。

僕の方は韓国映画はキム・ギドクを一本見たことがあるだけで、でもとても面白かったと話すと、

次の日に『春夏秋冬そして春』のDVDを持って来てくれたこともあった。

僕が語学学校を辞めてからしばらく経った頃、

たまたま近所のミニシアターで小津の『東京物語』が上映されることを知った。

未見だった僕は良い機会だと思い、ユジンを誘って観に行くことにした。

小さな50席程度の劇場に来ていた客の中で、アジア系は僕らだけだった。

ナイトクラブのような赤い照明の下、急な傾斜のついた席に彼女と並んで腰掛けた。

日本の劇場との空気の違いに何だか落ち着かない気持ちだったのを覚えている。

映画が始まると、僕はドイツ語の字幕を追いながら日本語のセリフを聞くようにして観た。

モノクロの古い映像のせいか特に郷愁をそそられた記憶はない。

でも、小津映画特有の静けさを僕はとても楽しんでいたし、

絵のように作り込まれた1シーン1シーンが彼女の目にどう映るのか、

あとで感想を聞くのが観ているうちから楽しみだった。

そこであることが起こった。事件なんて程でもない、些細なことだ。

あるシーンで一瞬、劇場全体が「わっ」と湧くような笑いが起こったのだ。

どんなシーンだったかはっきりとした記憶がないのだが、

たぶん老夫婦について他の家族が小言だか冗談だかを言ったシーンだったと思う。

たしかにユーモラスなシーンだったのかもしれない。

ただそれは表面上面白く見えるだけで、本質は悲しみが見えるシーンだった。

呆気にとられた僕は、胸がきゅっと縮むような思いを抱えながら最後まで映画を観ていた。

上映後、感想もそこそこに僕は彼女に笑いが起こったシーンについて意見を求めた。

すると彼女の方もあの笑いには驚いたようで、

ドイツ語の字幕を完全に読めていたわけではないと前置きしつつも、

「あれは笑いが起こるべきシーンじゃない。」とはっきりと答えた。

それを聞いて僕はようやくほっと息をつくことができた。

それから温かい気持ちがゆっくりと体中に広がるのを感じた。

こういう種の小さな違和感は孤独を生む。

異国暮らしに疲れた僕の中には、そんな薄切の孤独が知らないうちに積み重なっていた。

僕は、今夜こうして話せる相手が隣に居ることの幸福を噛み締めながら、

オレンジ色の街灯に照らされた冬の街を彼女と二人、地下鉄の駅へと歩いた。

僕はこの思い出を振り返ることで、

彼女が韓国人だから日本映画を理解できただとか、

ドイツ人とアジア人では感性が違うだとか、そんなことを言いたいのではない。

僕がここで書き残しておきたいと思ったのは、

あの日、彼女が隣に居たことで僕はとても救われたということと、

僕らは気の合う友達だったということだけだ。

たまたま隣同士の国で生まれ、映画が好きで、同じ時期にベルリンに暮らしていただけ。

ただそれだけのこと。

韓国についての報道を見かける度に、僕は彼女の笑顔を思い出す。

もう随分会っていないけれど元気でやっているだろうか。

まだ映画観ているかな。僕は昔ほど日本映画を観なくなってしまったけれど、

代わりにドキュメンタリー映画をよく観ているよ。

韓国映画もあの頃より観るようになった。ちょっと前だけど、

『哭声/コクソン』という映画が面白かったね。國村隼人が出ているやつ。

あと今日本では韓国文学が盛り上がっていて、僕も最近1冊買ったんだ。

まだ読んでいないけど、とてもきれいな本だよ。

そのうち韓国で絵の展覧会を開きたいと思っているから、

その時は君を招待して、あの頃の思い出を久しぶりに語り合いたいね。

もう僕のドイツ語は完全にkaputしてしまったから、

英語も交えながら、韓国語のフレーズのいくつかでも教わりながら、

またゆっくり話せる日が来たら良いね。

それまでどうかお元気で。

◉ 『想像からはじめるーSolidarity-連帯-연대ーPOSTER EXHIBITION』

SUNNY BOY BOOKSでは10/31までの開催。その他各地で巡回展の開催が始まっています。

詳しくはSUNNYのWebサイトにて。

◉次回の個展の情報をアップしました。

『風と野良』

東京は都立大のQuantum Gallery & Studioにて2年振りの個展を開催します。

油彩やドローイング他、新作となる布の作品の展示販売と、

30日(土)にはダンサーの荒悠平氏を迎え、一夜限りのライブパフォーマンスを行います。

2019/11/16(土) – 12/1(日)

11:00-19:00 / 水曜休廊

◉ フリーペーパー『鷗』3号、各店舗にて配布中です。お手にとっていただけたら嬉しいです。